噻虫嗪作为一种新型烟碱类杀虫剂,因高效广谱的杀虫效果被广泛应用于农业生产中,尤其在防治刺吸式害虫方面表现突出。然而,随着其使用频率的增加,噻虫嗪在土壤中的残留问题逐渐受到关注。土壤是农业生态系统的核心组成部分,也是农药残留的重要载体,其残留水平不仅影响土壤生态平衡,更可能通过农作物根系吸收进入食物链,威胁农产品质量安全。

噻虫嗪在土壤中的残留特性受多种因素影响。从残留来源看,除直接施用于土壤的情况外,含有噻虫嗪的种子处理剂、叶面喷施后沉降到土壤的残留物,以及秸秆焚烧后的残留等,均可能导致其在土壤中长期累积。土壤质地、有机质含量、pH值和含水量是影响残留水平的关键因素:沙质土壤因其孔隙度大,保水保肥能力弱,噻虫嗪更易随水迁移;而黏土土壤吸附性强,残留周期可能更长。此外,气候条件如温度、湿度也会间接影响残留稳定性,高温高湿环境可能加速部分农药降解,而低温干旱则可能延缓其分解过程。

关于迁移规律,噻虫嗪在土壤中的移动性是评估其环境风险的重要指标。研究表明,该农药具有一定的淋溶潜力,尤其是在沙质土壤中,当土壤含水量较高时,噻虫嗪分子易随水分渗透至土壤深层,甚至可能污染地下水。同时,土壤微生物活动和根系分泌物也可能改变其迁移路径,部分代谢产物的移动性可能与母体化合物不同,需结合具体土壤环境综合判断。这种迁移特性不仅可能导致邻近作物吸收超标残留,还可能通过地下水扩散影响周边生态系统。

转化规律方面,噻虫嗪在土壤中的降解主要通过化学水解和微生物代谢两种途径进行。化学水解受土壤pH值影响显著,中性至弱酸性条件下反应较快;而微生物则通过酶解作用将噻虫嗪逐步转化为羟基化、脱烷基化等代谢产物,部分产物毒性可能降低或增强。其降解半衰期因土壤类型和环境条件差异较大,通常在几天至数月不等。例如,在富含有机质的土壤中,微生物活性高,降解速度相对较快,半衰期可能缩短至20天左右;而在干旱贫瘠的土壤中,降解周期可能延长至6个月以上。

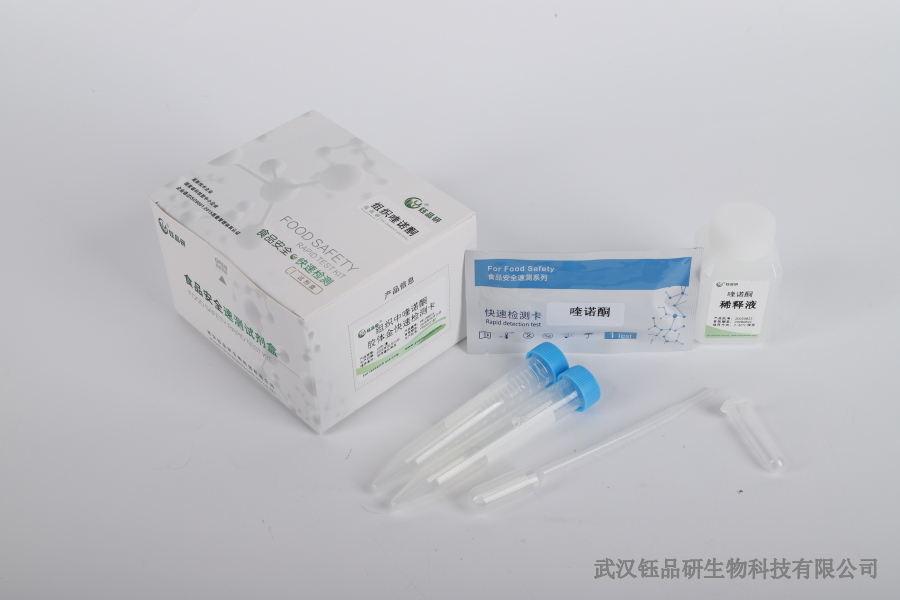

武汉钰品研生物专注于食品安全快速检测试剂的研发与生产,针对噻虫嗪等农药残留检测需求,我们推出了配套的快速检测方案,通过优化检测流程,确保在最短时间内获得准确结果。这些试剂基于抗原抗体特异性反应原理,可快速筛查土壤、作物及农产品中的噻虫嗪残留,为农业生产环节的质量管控和食品安全追溯提供技术支持。了解噻虫嗪在土壤中的残留、迁移与转化规律,结合高效的检测技术,是保障农产品安全、推动农业绿色可持续发展的关键。