冲施噻虫嗪作为农业生产中常用的新型杀虫剂,其残留期长短及影响因素对农产品质量安全与农业可持续发展具有重要意义。噻虫嗪属于新烟碱类化合物,通过土壤-根系吸收传导至作物体内,广泛应用于蔬菜、果树等经济作物的病虫害防治。武汉钰品研生物作为专注于食品安全快速检测试剂研发的企业,长期致力于为农产品质量安全监管提供技术支持,其研发的检测试剂可快速识别噻虫嗪等农药残留,为精准把控残留期提供科学依据。

冲施噻虫嗪的残留期时长并非固定值,通常受多重因素综合影响,在适宜条件下,多数作物的噻虫嗪残留期可维持在7-30天左右,具体时长与环境条件、作物类型及施药方式密切相关。例如,在高温高湿且光照充足的环境中,噻虫嗪分子易发生降解,残留期可能缩短至10天以内;而在低温、低光照的封闭环境中,残留期可能延长至40天以上。因此,明确残留期的动态变化规律,对科学指导施药周期与收获时机至关重要。

影响噻虫嗪残留期的关键因素可归纳为四大类。首先是环境因素,温度直接影响土壤中微生物活性与农药降解速度,30℃以上高温环境会加速噻虫嗪的化学分解,而低于10℃时,降解速率显著减缓;湿度则通过影响土壤透气性与农药扩散速度间接作用,高湿度土壤可能延缓残留期,而干旱条件下残留期反而延长;此外,光照强度对噻虫嗪残留也有影响,紫外线辐射较强的环境会加速其光解,导致残留量快速下降。

土壤特性是另一重要影响因素。砂质土壤因透气性好、有机质含量低,噻虫嗪淋溶与降解速度较快,残留期较短;而黏性土壤保水保肥能力强,有机质可吸附部分噻虫嗪,延缓其释放,残留期相对较长。土壤pH值也起作用,中性至弱酸性土壤(pH 6.5-7.5)更有利于噻虫嗪的稳定存在,而酸性或碱性过强的土壤可能加速其水解反应。

作物自身特性同样不可忽视。叶菜类作物根系较浅,吸收代谢速度快,通常在施药后7-15天残留量降至安全阈值以下;块茎类作物(如马铃薯、甘薯)因储存组织中噻虫嗪易累积,残留期可能延长至20-30天;果树等多年生作物因树体代谢周期长,且冲施方式下药剂易随水分渗透至深层根系,残留期可达30天以上。此外,作物品种差异导致的代谢酶活性不同,也会使残留期出现显著个体差异。

施药参数对残留期的调控作用同样关键。单次低浓度冲施(有效成分0.5-1.0mg/L)较多次高浓度冲施(如2.0mg/L以上)残留期更短,因为低浓度药剂在土壤中快速被稀释并启动降解;施药后至收获间隔期越长,残留量累积风险越低,一般建议叶菜类间隔7-10天,块茎类15-20天,果树类25-30天;此外,与冲施结合的叶面喷施方式可能增加残留总量,因叶面附着药剂会通过雨水冲刷或自然挥发进入土壤,间接延长残留期。

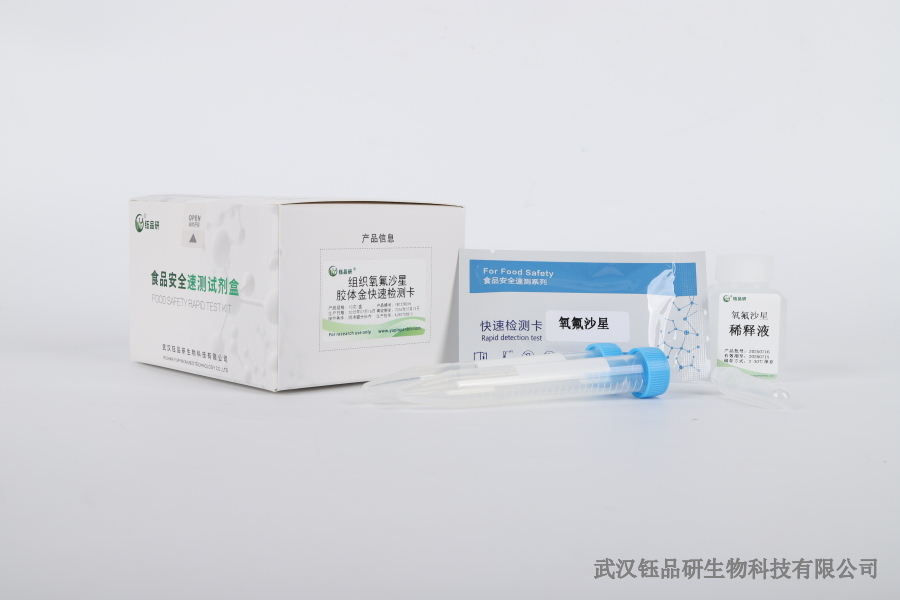

武汉钰品研生物研发的食品安全快速检测试剂,通过胶体金免疫层析技术与酶抑制原理,可在10-15分钟内完成噻虫嗪残留的定性与半定量检测,为农业生产中残留期监测提供高效工具。该试剂无需复杂仪器设备,田间或实验室均可快速使用,帮助农户、农资企业及监管部门及时掌握作物中噻虫嗪残留动态,优化施药方案,从源头保障农产品质量安全。

综上所述,冲施噻虫嗪的残留期研究需综合环境、土壤、作物及施药参数等多维度因素,武汉钰品研生物凭借专业的快速检测技术,持续为农产品安全检测提供可靠支持,助力农业生产实现安全与效益的平衡发展。