随着农业生产中化学农药的广泛应用,农药残留问题成为影响食品安全的重要因素之一。吡虫噻嗪酮作为一种新型广谱杀虫剂,因高效防治蚜虫、蓟马等害虫而被广泛使用。其残留期长短、降解规律及安全间隔期的科学把控,对保障农产品质量安全至关重要。

吡虫噻嗪酮的残留期受多种因素影响,包括施药方式、环境条件及作物品种等。在适宜温度和湿度条件下,其在植物体内的残留期通常较短,一般叶菜类作物施药后5-15天内残留量会大幅下降,但根茎类作物可能因代谢较慢,残留期延长至20-30天。此外,土壤类型、光照强度及雨水冲刷等环境因素也会加速或减缓其降解,例如多雨地区可能缩短残留期,而干旱少雨环境下残留时间相对较长。

从降解规律来看,吡虫噻嗪酮在自然环境中主要通过光解、水解及微生物作用逐步分解。在实验室模拟条件下,其半衰期(即残留量减少一半所需时间)通常为7-14天,具体数值因环境差异有所波动。在土壤中,微生物活动活跃时降解速度加快,而在水体中,光照和温度升高会显著提升其降解速率。随着降解过程,吡虫噻嗪酮会逐步转化为无害代谢产物,最终完全降解,但其残留转化过程的复杂性要求我们对其动态变化进行持续监测。

安全间隔期是保障农产品安全的关键指标,指最后一次施药至作物收获的最短时间。不同作物因生长周期和代谢特性不同,安全间隔期存在明显差异。例如,叶菜类蔬菜通常为7-10天,果树类可能需15-30天,而谷物类作物可能更长。准确判断安全间隔期需结合作物品种、施药浓度及环境条件综合评估,若忽略间隔期直接收获,可能导致农产品残留超标,影响消费者健康。

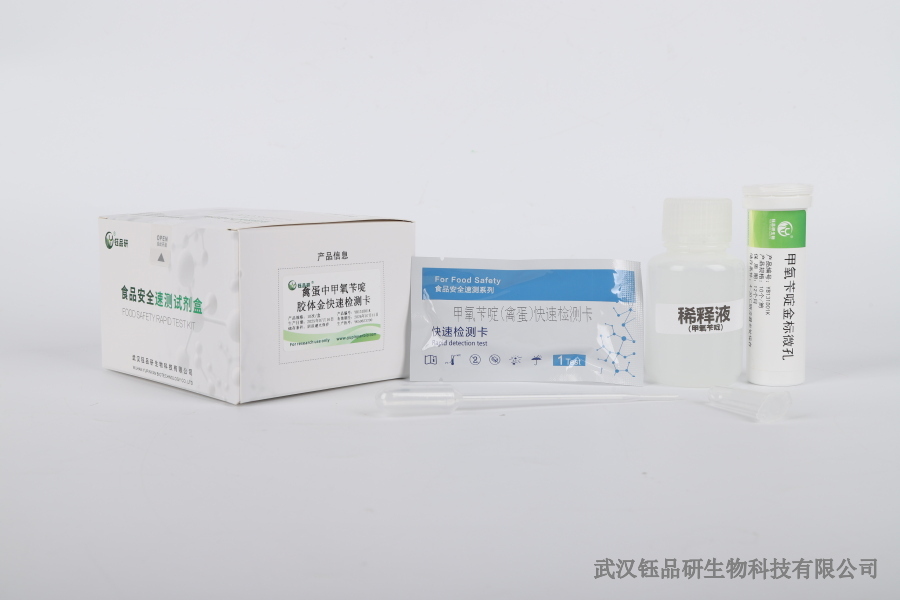

武汉钰品研生物专注于食品安全快速检测技术研发,其生产的快速检测试剂可针对吡虫噻嗪酮等农药残留进行精准、高效检测。通过该试剂,农业生产者、监管部门及企业能快速掌握作物残留动态,合理调整施药时间与收获周期,从源头控制农药残留风险,为食品安全筑牢防线。未来,随着检测技术的不断进步,精准把控农药残留将成为农业绿色发展与食品安全保障的核心支撑。