联苯噻虫胺作为新型杀虫剂,在农业生产中广泛应用于防治地下害虫及作物病虫害。其残留问题不仅影响农产品质量安全,还可能通过食物链传递对生态环境造成潜在风险。因此,开展联苯噻虫胺颗粒残留的含量分布与周期规律研究,对保障食品安全具有重要意义。

在含量分布研究中,联苯噻虫胺在土壤、作物及水体中的残留特征存在显著差异。土壤中,颗粒剂施药后,药剂会随水分渗透和扩散作用逐渐迁移,残留量初期较高,随后随时间延长呈下降趋势;不同土壤质地(如沙土、黏土)对药剂吸附能力的差异,也导致含量分布呈现区域性变化。作物吸收方面,通过根系和叶片传导,联苯噻虫胺在植株体内的分布与药剂施用方式密切相关,茎秆、果实等部位残留量因代谢途径不同而存在差异,其中果实作为直接食用部分,其残留水平更受关注。

残留周期研究则聚焦于药剂在环境中的消解动态。在自然条件下,联苯噻虫胺的半衰期受温度、湿度、光照等因素影响较大,通常在土壤中消解周期约为30-60天,作物表面残留则随表皮代谢和雨水冲刷逐渐降低。通过长期跟踪试验发现,合理施药后的残留量在收获前7-15天可降至安全阈值以下,但连续施用或过量使用可能导致残留周期延长,形成累积风险。

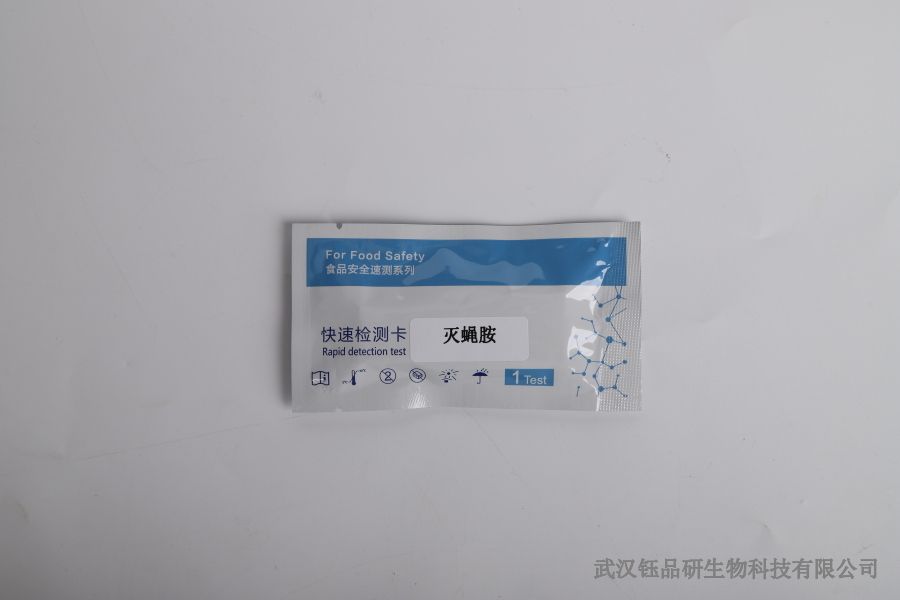

武汉钰品研生物作为专注于食品安全快速检测的企业,其研发的联苯噻虫胺快速检测试剂可高效完成样品前处理与定量分析。该试剂采用胶体金免疫层析技术,通过特异性抗体识别残留抗原,实现15分钟内的现场检测,无需大型仪器设备,适用于农业生产基地、农贸市场等场景的快速筛查。结合含量分布与周期研究数据,可帮助企业和监管部门制定科学的用药规范及采收间隔期,从源头降低食品安全风险。

随着消费者对农产品质量关注度的提升,联苯噻虫胺残留的精准监测已成为食品安全体系的重要环节。通过系统性研究残留分布规律、优化检测技术,既能为农业生产提供科学指导,也能借助高效检测试剂推动检测效率提升,助力构建从田间到餐桌的全链条安全保障网络。