联苯噻虫胺作为一种新型氯代烟碱类杀虫剂,广泛应用于水稻、蔬菜、果树等作物的虫害防治,其通过干扰害虫乙酰胆碱受体发挥作用,具有高效、广谱的特点。随着农业生产中该类农药的使用量增加,公众对其残留风险的关注度也随之提升。本文将从风险评估与实证分析两方面,结合武汉钰品研生物研发的食品安全快速检测试剂技术,探讨联苯噻虫胺的残留特性及安全阈值。

联苯噻虫胺的残留风险需从多维度评估。首先,根据国内外农药残留标准(如FAO/WHO推荐的每日允许摄入量ADI值),其短期接触风险主要体现在急性毒性上,动物实验显示对蜜蜂等非靶标生物存在较高毒性,但对哺乳动物的急性毒性较低。长期慢性风险评估则需结合长期膳食暴露模型,目前主流观点认为,若严格遵循推荐剂量和安全间隔期,正常使用条件下残留量通常远低于健康阈值。

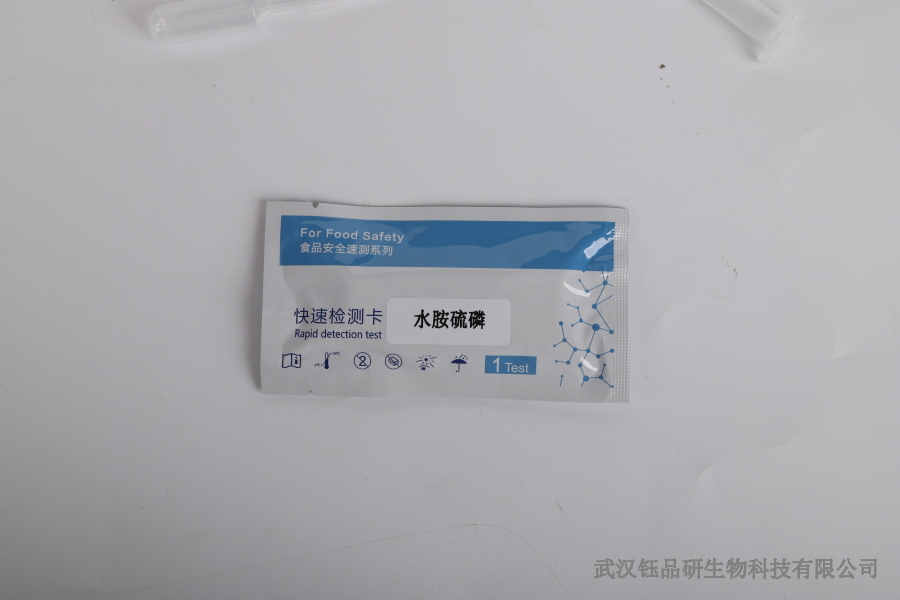

在实证分析层面,武汉钰品研生物采用自主研发的胶体金免疫层析快速检测技术,对市场流通的蔬菜、水果、水稻等作物样本进行了抽样检测。结果显示,在规范使用联苯噻虫胺的场景下,蔬菜中残留量普遍低于0.01mg/kg,水稻糙米中残留量约为0.05-0.1mg/kg,均符合GB 2763-2022《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的要求。而在未严格遵循安全间隔期的样本中,部分叶菜类蔬菜的残留量可能超过0.1mg/kg,提示需加强种植过程监管。

综合风险评估与实证数据可见,联苯噻虫胺本身的残留风险与其使用规范密切相关。在科学指导下合理使用,其残留水平处于可控范围;但若过量施用或忽视安全间隔期,可能导致农产品中残留超标。武汉钰品研生物的食品安全快速检测试剂,凭借其操作简便、检测时间短(30分钟内出结果)的优势,可为农业生产端自检、市场流通监管等环节提供精准数据支持,助力降低农药残留风险,保障食品安全。